- Data inizio

- Durata

- Formato

- Lingua

- 1 dic 2025

- 3 giorni

- Online

- Inglese

Doing a comprehensive strategic exercise as the executive leadership team of a hospital to test and strengthen managerial and organizational skills.

In una vignetta di Jacovitti, nel solito fantastico saloon si chiede ai clienti di “non sparare sul pianista dalle 15 alle 22.” Dal 2018 in poi, nelle aziende sanitarie pubbliche italiane sono comparsi cartelli non troppo dissimili: “Siete pregati di non picchiare il personale,” “Si ricorda che offendere o aggredire gli operatori della struttura costituisce reato.” Cosa vogliono dirci questi cartelli? Che tra le varie forme di relazione coi professionisti della salute vi è quella che esprime violenza? Cosa sappiamo sull’efficacia di queste azioni?

Come la bellezza è negli occhi di chi guarda, così l’aggressività nei riguardi dei sanitari è percepita solo da chi si organizza per osservarla. I dati dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie del 2023 restituiscono un quadro in cui nei contesti in cui si è lavorato sul tema si registra il maggior numero di episodi di violenza, con un gradiente Nord-Sud che ne farebbe un fenomeno tipicamente settentrionale. In realtà, Regioni come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono semplicemente quelle in cui la sensibilità sull’argomento si va diffondendo più in fretta.

Se le stime ufficiali sono piuttosto conservative (15.000 segnalazioni), alcune associazioni di categoria sostengono che il 95% degli episodi rimanga non denunciato e che il fenomeno colpisca in media ogni anno un infermiere su tre, calcolando circa 130.000 casi l’anno. Altri studi sostengono che nove infermieri su dieci siano coinvolti (in questo caso il numero di casi si avvicinerebbe ai 400.000).

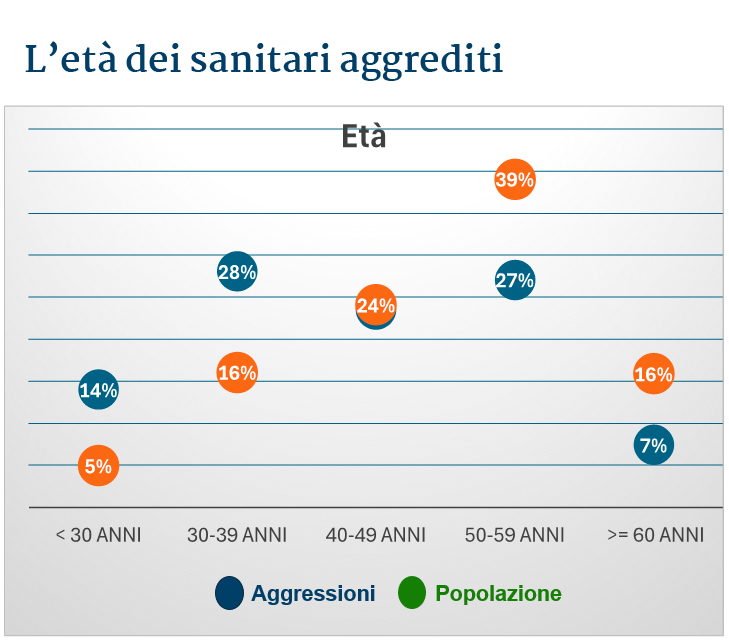

Indipendentemente dalla stima del numero assoluto, è possibile profilare le categorie più esposte, ovvero le vittime sovrarappresentate in rapporto alla consistenza della categoria professionale alla quale appartengono. Si tratta tipicamente di infermieri, più precisamente, di infermieri giovani (v. immagine): sono proprio loro i più esposti tra tutti gli operatori socio-sanitari e i medici, e i giovani lo sono più del personale più anziano. Rispetto a questo profilo, i dati ufficiali sottolineano che le donne sembrano essere il target principale degli atti di violenza che partono da quella verbale fino ad arrivare a quella fisica. Considerando, però, l’intero universo della popolazione dei dipendenti, ogni anno, viene colpito il 2% delle donne impiegate e il 3% degli uomini.

Fatta 100 la percentuale complessiva degli aggressori, nel 69% dei casi si tratta dei pazienti stessi, nel 28% dei loro familiari e di terzi estranei nel 3%. Occorre precisare che gli aggressori sono prevalentemente maschi. Relativamente al profilo dell’aggressore, si tratta di persone con disagio sociale, alterazione psichica per effetto di sostanze, stress emotivo per la perdita o le condizioni critiche di un caro, agitazione, rabbia. Spesso sono persone note, sole, che hanno già dato segni di aggressività, con abitudine ai codici della violenza, anche senza specifica premeditazione. Quindi non sono spesso ignoti agli operatori e alla rete dei servizi. In UK sanzionano gli aggressori con i cartellini gialli e rossi come si fa coi giocatori di calcio: questo sistema, più che disincentivare i comportamenti violenti, permette una registrazione puntuale degli aggressori per renderli visibili alla rete dei servizi e degli operatori.

Oggi le aggressioni ai sanitari sono nella fase ascendente del ciclo di attenzione e le notizie che li riportano sono di conseguenza molto diffuse. Gli episodi sono quasi sempre descritti come scoppi di rabbia ai danni di vittime innocenti e la reazione naturale è volta, perciò, ad assicurare maggiore sicurezza. La via principale che sembra sedare l’attenzione al tema è l’aumento delle norme di contrasto al fenomeno. La legge 113/2020 ha introdotto nuove aggravanti e ha appesantito le pene per le lesioni gravi e gravissime e le sanzioni per chiunque tenga condotte violente. Ha introdotto la procedibilità d’ufficio, ha forzato le aziende sanitarie a costituirsi parti civili. I medici nell’adempimento delle proprie funzioni sono pubblici ufficiali, con la duplice conseguenza di un appesantimento delle pene per gli aggressori e di maggiori obblighi per lo stesso personale sanitario.

Potrà l’aumento delle norme e la proliferazione di cartelli che ad esse fanno riferimento governare il fenomeno?

Il tema dell’insicurezza e della mancanza di fiducia è proprio del nostro tempo ed è normale ritrovarselo in ogni faccenda della vita delle persone. Secondo il 52° Rapporto Censis, “il 63,6% degli italiani è convinto che nessuno ne difende interessi e identità, devono pensarci da soli, e la percentuale sale al 72% tra chi possiede un basso titolo di studio (al massimo, la licenza media) e al 71,3% tra chi può contare solo su redditi bassi.” Questo riguarda non solo gli utenti ma anche i professionisti della salute. Se aggiungiamo le problematiche relative all’insoddisfazione lavorativa, i turni pesanti, ecc., i luoghi in cui si erogano servizi sanitari rischiano di trasformarsi in vere e proprie polveriere, pronte ad esplodere. Spesso si tratta di una questione di cattiva comunicazione che non mette l’utente in condizione di comprendere l’esperienza che sta vivendo e di orientarsi in una filiera di servizi il cui funzionamento non è così immediato. Le cause scatenanti dell’aggressività sono infatti molteplici e molteplici devono essere anche le prospettive della sua gestione:

Le aziende sanitarie, allora, possono e devono intervenire in primo luogo salvaguardando il benessere mentale oltre che fisico del proprio personale. Da una nostra rassegna di 750 pubblicazioni scientifiche sul tema abbiamo individuato una serie di interventi possibili per agire sulle tre componenti del rischio di violenza sui sanitari: la probabilità che si manifesti; la gravità; la rilevabilità.

La rilevabilità è, in definitiva, una questione di cultura della sicurezza: se la sua rilevanza è condivisa e il personale ha fiducia nel fatto che alla denuncia seguiranno interventi correttivi, il fenomeno dell’under reporting è destinato a ridursi.

La probabilità di accadimento è ridotta soprattutto dalle attività volte ad aumentare il benessere del personale. Uno stato d’animo migliore, l’esistenza di spazi di decompressione e una formazione adeguata possono sviluppare una capacità di de-escalation che può disinnescare molti dei conflitti potenziali tra sanitari e pazienti.

La gravità, infine, dovrà essere lenita da interventi terapeutici ex-post, che devono essere messi a disposizione del personale.

Quindi, in sistemi complessi come le aziende sanitarie, occorre allineare l’attenzione delle direzioni strategiche con quella dei responsabili delle principali macro articolazioni aziendali (i reparti, i dipartimenti, i distretti socio sanitari, ecc.) per co-costruire interventi che supportino i professionisti della salute.

A questa non semplice operazione è necessario associare quella che si occupa di comunicazione con l’utenza superando (o meglio facendo evolvere) il tradizionale URP (ufficio relazioni col pubblico) poiché chi vive un malessere nei luoghi della cura non arriverà a compilare il modulo di questo ufficio, ma esprimerà la sua rabbia in modo meno civile.